Vous avez déjà vu ça : un backlog qui gonfle à vue d’œil, un MVP en prod mais que personne n’utilise, des arbitrages qui se font au plus haut niveau sans jamais parler aux utilisateurs. Résultat ? Des mois de dev, beaucoup de budget… et peu de valeur créée.

👉 Dans 80 % des cas, ce n’est pas un problème de delivery. C’est un problème de Discovery mal cadrée – ou absente. On a sauté trop vite dans le build, sans avoir validé les vrais besoins, les bonnes hypothèses, et les critères de succès.

Chez Yield Advisory, on voit souvent des grands comptes coincés dans ce piège : les équipes livrent, mais l’adoption stagne. Et c’est là que l’accompagnement Product Discovery change la donne : clarifier le problème, explorer les solutions, valider vite… avant d’investir lourd dans la delivery.

Dans cet article, on vous montre quand investir dans une Discovery, comment la structurer, quels livrables attendre – et surtout comment en mesurer l’impact.

Quand investir dans une Product Discovery : 5 situations typiques

Dans un grand compte, la Discovery est souvent la première victime des plannings serrés. On passe direct au backlog, et on s’étonne six mois plus tard que les utilisateurs n’adoptent pas.

Voici les moments où couper la Product Discovery coûte plus cher que de la mener sérieusement :

Le backlog obèse qui tourne à vide

Jira affiche 600 tickets. La moitié ne sera jamais ouverte. Chaque sprint, on déplace des cartes, on trie, on replanifie… mais en prod, rien de neuf.

👉 Ce n’est pas un problème d’outillage ni de vélocité. C’est qu’on construit sans preuves. La Discovery, ici, sert de coupe-file : séparer ce qui a été validé avec un usage réel, du reste qui encombre.

Le produit livré mais ignoré

Un portail achat déployé en grande pompe. Résultat six mois après : 15 % d’utilisateurs actifs. Le reste ? Retour à Excel.

C’est le cas typique où la Discovery a été expédiée. On a testé une maquette, pas les vrais workflows du terrain. Une fois que la prod est lancée, difficile de rattraper l’écart.

Le mandat flou du Comex

“Il faut repenser l’expérience client.” Tout le monde est d’accord, mais chacun a sa définition. La BU veut un nouveau portail, la DSI pousse l’intégration CRM, le marketing parle de personnalisation.

Sans Discovery cadrée, ça vire au catalogue d’initiatives. Et six mois plus tard, on a un patchwork de solutions sans fil conducteur.

Le mur des intégrations SI

Tout fonctionne en maquette. Puis vient le moment de brancher le CRM, l’ERP, le SSO… et le projet double son délai.

Dans ce cas, la Discovery doit inclure dès le départ la cartographie des dépendances critiques. Sinon, la “V1 rapide” se transforme en 18 mois de patchs.

Les arbitrages politiques qui bloquent

Les métiers veulent accélérer, la Tech alerte sur la dette, le Design pousse pour l’expérience… et personne ne tranche.

Ce n’est plus une question de gouvernance. Le vrai manque, ce sont des données partagées. La Discovery apporte ce terrain neutre : usages observés, prototypes testés, métriques réelles. C’est ça qui coupe court aux guerres d’opinion.

Les piliers d’un accompagnement Discovery réussi

Une Product Discovery qui marche, ce n’est pas “faire des ateliers post-its” et sortir un joli Miro. C’est une mécanique précise qui réduit le risque d’usage et de valeur avant d’écrire une ligne de code.

Chez les grands comptes qu’on accompagne, quatre piliers reviennent systématiquement :

Cadrer le problème

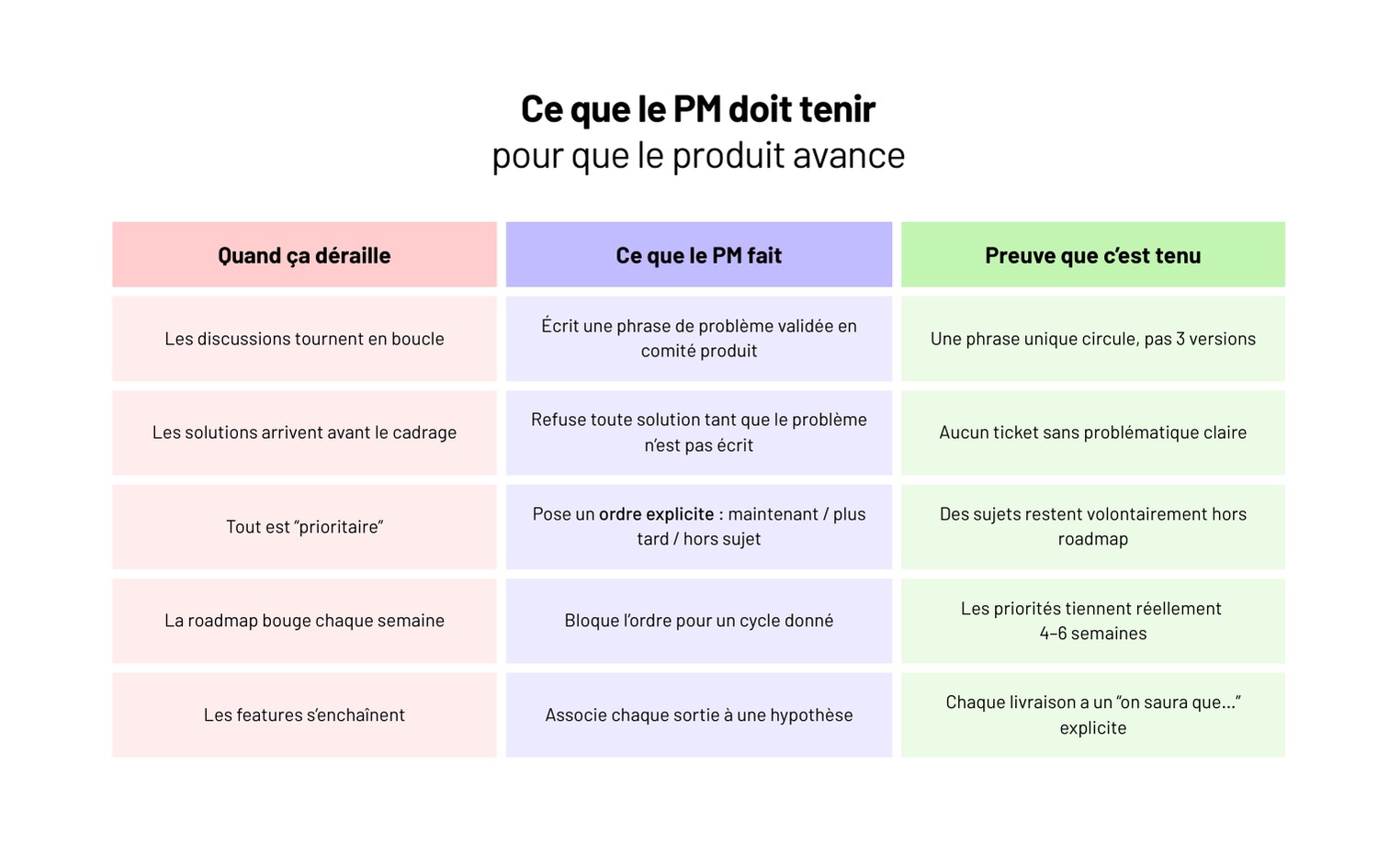

Pas de solution sans problème clair. Ça paraît évident, mais c’est l’étape la plus souvent bâclée.

Un bon cadrage, c’est :

- aller sur le terrain observer les workflows réels ;

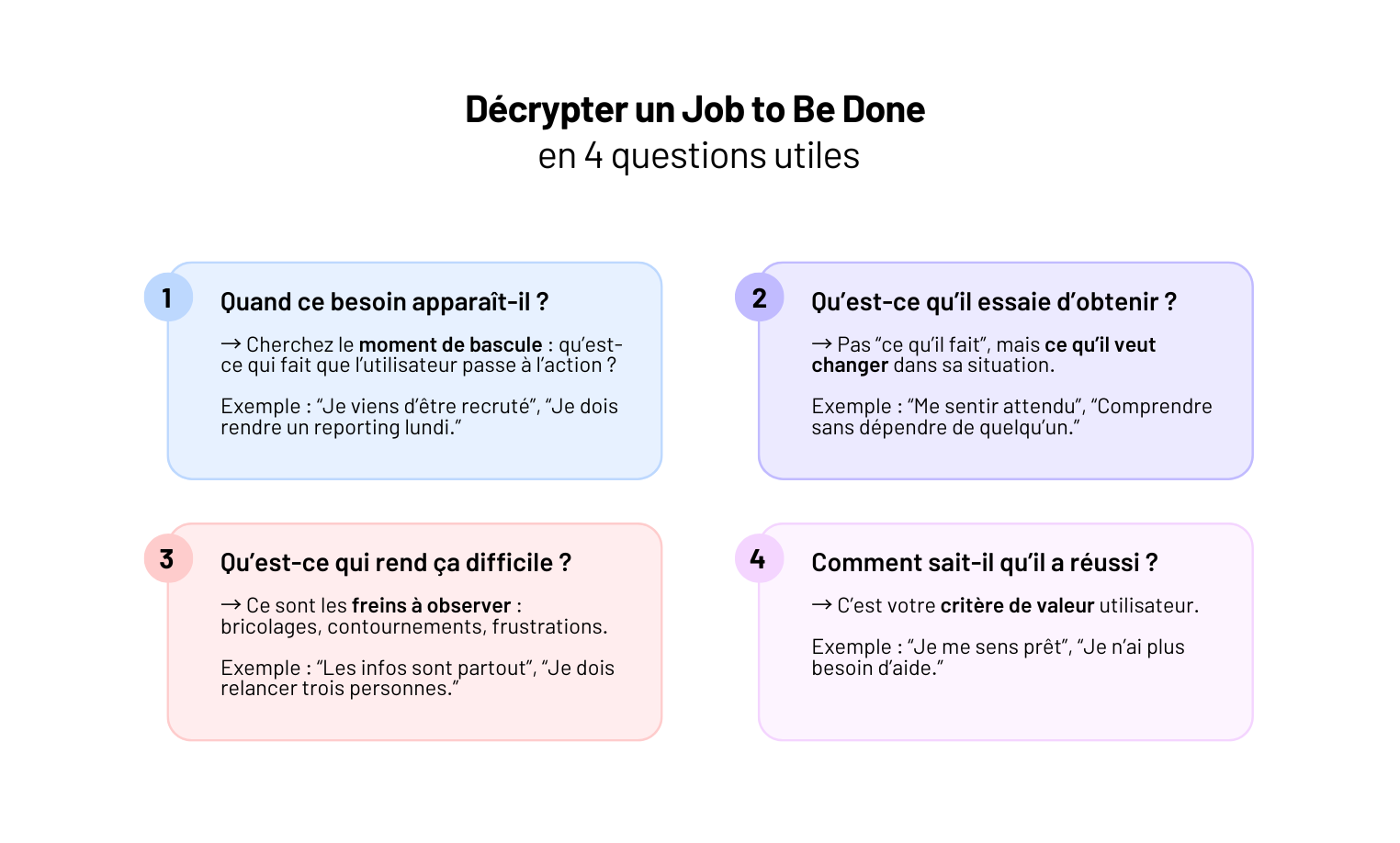

- formuler les Jobs To Be Done (ce que l’utilisateur cherche à accomplir, pas ce qu’il “aimerait bien avoir”) ;

- identifier les pain points critiques : lenteurs, frictions, contournements.

👉 Tant qu’on ne peut pas résumer le problème en une phrase actionnable, tout le reste repose sur du sable.

Explorer les solutions

Une fois les problèmes validés, l’enjeu n’est pas de brainstormer à l’aveugle.

On structure l’exploration avec des outils comme l’Opportunity Solution Tree, des benchmarks ciblés et du prototypage rapide.

Ici, l’externe joue un rôle clé : apporter des patterns déjà éprouvés ailleurs, pour élargir le champ sans repartir de zéro.

Valider vite

La Discovery n’a de valeur que si elle confronte les idées au réel. Fake door, maquette cliquable, test d’usage sur un panel interne : l’objectif est de récolter des signaux forts en quelques jours, pas en six mois.

Un indicateur simple : si après une semaine on n’a pas au moins un test utilisateur ou une donnée d’usage, on est encore dans le théorique.

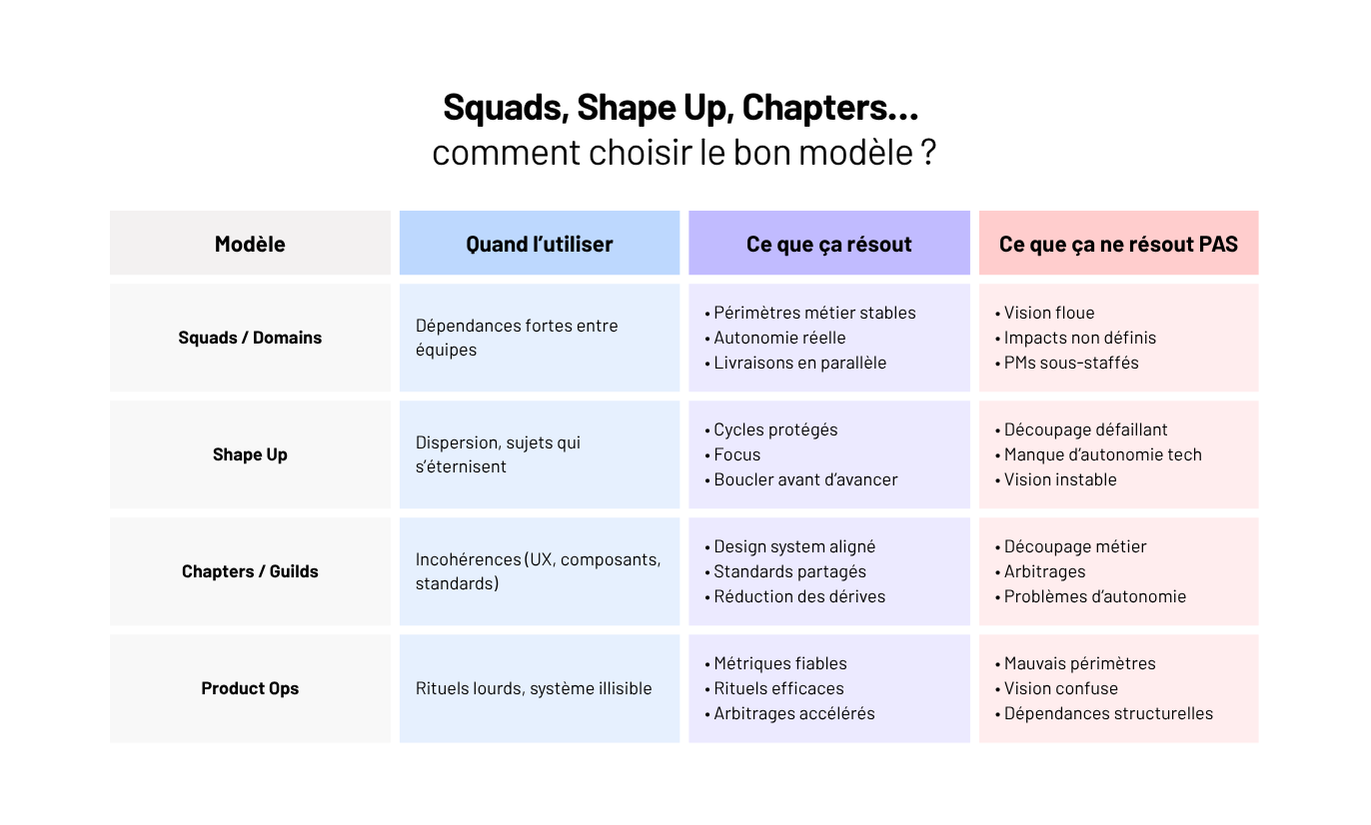

Aligner les parties prenantes

Même une bonne Discovery peut échouer si elle reste dans un coin de la DSI ou du design.

Il faut une vision produit partagée et un mode de décision clair (modèle DACI). C’est ce qui évite que la BU, la Tech et le Comex se renvoient la balle pendant des semaines.

⚡ Anti-patterns fréquents à éviter

- Une Discovery réduite à des ateliers post-its sans confrontation terrain.

- Des prototypes jolis mais jamais testés.

- Des insights stockés dans Confluence mais jamais transformés en arbitrages.

Livrables concrets d’une Discovery bien menée

Dans une Product Discovery, la valeur ne se mesure pas au nombre d’ateliers ni à la beauté du deck final. Elle se mesure à la qualité des preuves que vous avez en main pour décider.

Chez un grand compte, c’est encore plus critique : sans livrables solides, vos arbitrages se transforment en débats d’opinion qui durent des mois. Voilà ce qu’on doit obtenir à la fin d’une vraie Discovery :

Une carte des problèmes utilisateurs… mais priorisée

Tout le monde sait lister des irritants. La différence, c’est de les classer.

On pondère fréquence, impact business et intensité de la douleur. Résultat : une carte des problèmes qui sert de boussole.

🔍 Exemple : sur un outil de gestion interne, 80 % des tickets concernaient une seule étape du workflow. C’est cette étape qu’on a traitée d’abord, et c’est là que la valeur s’est libérée.

Un Opportunity Solution Tree vivant

Pas un schéma figé dans un Miro. Un OST qui relie objectifs stratégiques, problèmes validés, hypothèses et solutions testées.

Son rôle : devenir un outil de gouvernance. Quand un directeur demande “pourquoi on fait cette feature et pas celle-là ?”, la réponse est dans l’arbre.

Des hypothèses testées… avec verdict clair

Chaque piste est formulée en hypothèse. On la confronte au réel : fake door, proto cliquable, test d’usage, analyse d’analytics existants.

À la fin, on ne discute pas : c’est validé, invalidé ou à retester.

👉 Le vrai livrable, c’est un backlog allégé : moins d’items, mais des items solides.

Des critères de succès partagés

Livrer une feature sans critère de succès, c’est livrer à l’aveugle.

On définit en amont comment on jugera la valeur :

- taux d’activation après 1er usage ;

- rétention à J7/J30 ;

- time-to-value mesuré.

Ces métriques deviennent le garde-fou en Delivery.

💡 En résumé

Une Discovery bien menée ne vous donne pas un deck, elle vous donne un kit de preuves pour décider vite, aligner les sponsors et réduire le risque avant d’investir des mois de dev.

Comment un cabinet Product structure la Discovery en grand compte

Chez un grand compte, la Discovery ne se déroule jamais dans un terrain neutre. On arrive dans un écosystème déjà chargé : DSI saturée, métiers qui jonglent avec Excel, sponsors pressés de voir des résultats.

Le rôle d’un cabinet Product, ce n’est pas d’imposer une méthode hors-sol, mais de s’intégrer dans la mécanique existante tout en créant de la clarté et du rythme.

Un ramp-up cadré en 30 / 60 / 90 jours

30 jours : comprendre et cartographier.

On identifie les personas internes, on prend une photo claire des irritants majeurs, et on fixe 2–3 quick wins visibles. L’idée n’est pas d’attendre la fin de la mission pour prouver la valeur : il faut un premier impact dès le sprint 2 ou 3.

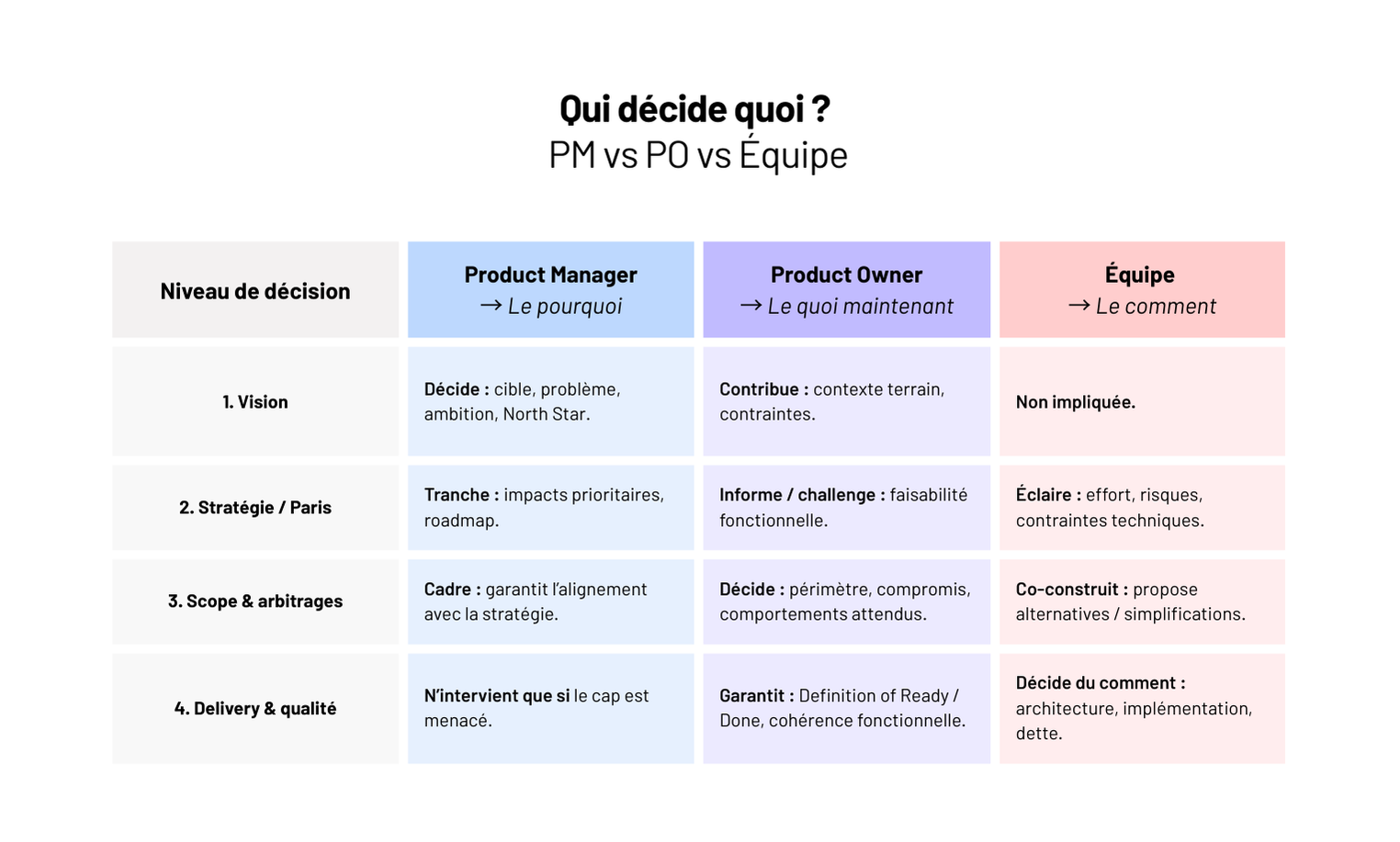

60 jours : aligner et prototyper.

On met en place une gouvernance simple (DACI pour trancher, comités clairs), on priorise les problèmes via OST, et on sort les premiers prototypes testés sur le terrain.

90 jours : fiabiliser et transmettre.

Les critères de succès sont définis, les dashboards d’usage installés, et les équipes internes sont embarquées dans le processus. Le cabinet ne reste pas “au centre”, il diffuse les pratiques pour que les PM/PO reprennent la main.

S’intégrer sans casser l’existant

Un grand compte a déjà ses comités, ses formats, ses outils (Jira, Confluence, PowerPoint… même si tout n’est pas optimisé). Le rôle du cabinet n’est pas de les balayer, mais de greffer les bons rituels au bon endroit :

- un Steering mensuel qui tranche avec des preuves issues de la Discovery, pas des opinions ;

- une Value Review hebdo où l’on mesure adoption et time-to-value ;

- des Sprint Reviews tournées métier qui confrontent directement proto et terrain.

Cette intégration progressive évite l’effet “double gouvernance” et sécurise l’adhésion des sponsors.

🔍 Retour d’XP : Discovery solide, adoption doublée

“Dans une DSI d’assurance, on a repris un produit interne avec seulement 12 % d’utilisateurs actifs hebdo. Le backlog faisait 400 items, mais aucun n’avait été priorisé par preuves.

En 90 jours, on a cadré la Discovery avec un OST vivant, des tests rapides et une Value Review hebdo. Résultat : adoption passée à 28 % en 3 mois, backlog réduit de moitié, et un Comex qui a demandé à généraliser le format Discovery aux autres BU.”

— Julien, Product Manager chez Yield

Mesurer l’impact de la Discovery : ROI et preuves tangibles

Une Discovery ne vaut que si elle produit des résultats mesurables. Pas des slides qui dorment dans Confluence, mais des chiffres qui parlent à la fois aux équipes et au Comex.

Avant / après : des indicateurs qui ne trompent pas

On compare l’état initial avec les résultats post-Discovery, sur trois dimensions simples :

- % de features utilisées : un produit avec 60 % de fonctionnalités jamais activées, c’est de l’argent brûlé. Après une Discovery solide, le ratio s’inverse : moins de features, mais 80 % utilisées chaque semaine.

- Time-to-first-value : si un utilisateur met 15 jours à tirer de la valeur d’une nouvelle fonctionnalité, il décroche. En réduisant ce délai à 3–4 jours, on maximise l’adoption.

- Tickets support évités : moins de frictions, c’est moins d’appels au support et moins de coûts cachés. Dans une DSI retail qu’on a accompagnée, la Discovery a permis de réduire de 25 % les tickets liés au portail interne dès les 2 premiers mois.

Exemple concret de ROI

Le calcul peut rester simple :

ROI = (Gains – Coûts Discovery) ÷ Coûts Discovery

👉 Cas réel :

- Cycle time moyen réduit de 30 % (6 → 4 semaines).

- Coûts dev inutiles évités : 3 features prévues mais invalidées dès la phase de test, soit 400 jours/homme économisés.

- Adoption passée de 14 % à 32 % en 4 mois.

Résultat : un ROI net positif en moins d’un trimestre.

⚡ Comment présenter la Discovery à un Comex en 5 minutes

Un sponsor n’a pas une heure pour revoir vos maquettes. Il veut savoir ce qui a changé.

Voici le format qu’on recommande :

- 3 métriques clés (adoption, time-to-value, % features utilisées).

- 3 décisions prises (features invalidées, priorités tranchées, quick wins validés).

- 3 prochaines actions (tests en cours, incréments en dev, arbitrages à venir).

Résultat : un rapport d’une page, lisible en 5 minutes. Un outil de pilotage que le Comex réutilise.

Conclusion : une Discovery doit réduire le risque et accélérer la valeur

Une Discovery bien menée n’est pas un atelier de post-its ni un prétexte à retarder la delivery. C’est un investissement stratégique : chaque semaine passée en Discovery, c’est du risque en moins, et de la valeur en plus au moment du build.

👉 Les ingrédients d’une mission réussie :

- des problèmes utilisateurs priorisés, pas une liste à rallonge ;

- des hypothèses testées avec preuves tangibles ;

- une gouvernance claire pour trancher vite ;

- et des métriques suivies qui prouvent l’impact (adoption, time-to-value, coûts évités).

Vous hésitez sur la maturité de votre Discovery ? Vous sentez que vos backlogs se remplissent plus vite qu’ils ne délivrent ? Parlons-en. En 30 minutes, on peut analyser vos pratiques actuelles et vous montrer 2–3 quick wins immédiats pour réduire le risque et accélérer la valeur.